Hinweis

Die Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg) - Pioniere der staubfreien Müllabfuhr

Die Veröffentlichung dieser Arbeit an dieser Stelle erfolgt mit freundlicher Genehmigung der

Geschichtswerkstatt Siegen - Arbeitskreis für Regionalgeschichte e. V.

Mühlenbergstraße 4, 57258 Freudenberg

https://geschichtswerkstatt-siegen.de

Sie erschien in den Siegener Beiträgen, Jahrbuch für regionale Geschichte 25/2020. Neben weiteren Beiträgen findet sich in diesem Jahrbuch ein Beitrag zu einem weiteren Siegener Unternehmen, der Walzengießerei Roland, und ein Beitrag über die Grippe im Siegerland 1918/20, beide von Bernd D. Plaum

Die 1870 in Weidenau gegründete Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer beendete ihren Betrieb nach der Einleitung des zunächst stillen Insolvenzverfahrens Ende 1969. Die Liquidation wurde erst im Jahr 1987 abgeschlossen. Im Zuge des Verfahrens wurden zur Kosteneinsparung ein Archivraum aufgelöst und alle dort liegenden, nicht aufbewahrungspflichtigen oder aufbewahrungswürdigen Unterlagen vernichtet. Das trug wesentlich dazu bei, dass heute nicht mehr viel Material über die Fa. Schmidt & Melmer aufzufinden ist. Manche Unterlagen sind verstreut bei den vielen Nachkommen der ehemaligen Geschäftsführer und Gesellschafter zu finden.

Diese Arbeit erhebt somit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern gibt einen überblicksartigen Abriss der Geschichte eines Familienunternehmens: Aufstieg und Niedergang. Sie konzentriert sich auf die Entwicklung des Warensortiments der Firma und die Vermarktung des von ihr entwickelten und patentierten Systems der staubfreien Müllabfuhr. Andere Aspekte wie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern bleiben unberücksichtigt.

Weiterlesen:

Die Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg) - Pioniere der staubfreien Müllabfuhr

→ Aufstieg der Fa. Schmidt & Melmer

→ Produktion von Müllgefäßen mit Es-Em-System in den 1950er Jahren

→ Die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung

→ Auf dem Höhepunkt

→ Niedergang und Ende der Fa. Schmidt & Melmer

Aufstieg der Fa. Schmidt & Melmer (1)

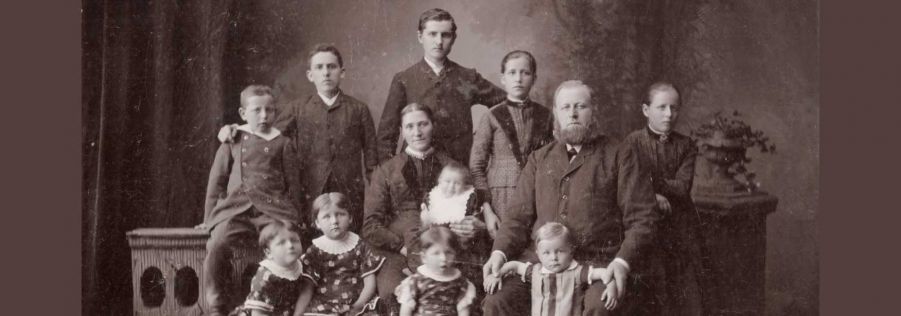

Mit dreißig Jahren machte sich mein Urgroßvater Thomas Carl Schmidt 2 als junger Blechschmied in dem Siegerländer Industriedorf Weidenau selbstständig und gründete 1870 eine Rohrschmiede. Sie befand sich in einem Fachwerkgebäude im Ortsteil Schneppenkauten zwischen Schulstraße und Untere Friedrichstraße. Hier produzierte er zusammen mit einigen Hilfskräften zunächst Ofenrohre und -knie sowie Fülltröge und Schöpfkellen aus Eisenblech. Eine Biegemaschine, eine Bohrmaschine und eine Blechschere stellten die erste maschinelle Einrichtung dar, das genügte damals vollauf für die Herstellung dieser Produkte. Nach und nach erstreckte sich die Produktion auch auf andere Haus- und Küchengeräte wie Eimer und Bütten, die bis dahin zumeist aus Holz oder Kupfer gemacht worden waren. Das Absatzgebiet erstreckte sich auf die Provinzen Rheinland und Westfalen. Im Jahre 1880 nahm Schmidt seinen Freund, den Kaufmann Heinrich Melmer als Kompagnon in die Firma, sie firmierte seitdem unter dem Namen „Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg)“. Innerhalb des Unternehmens deckte Thomas Carl Schmidt den technisch-handwerklichen und Heinrich Melmer den kaufmännischen Teil ab.

In den 1880er Jahren trat auf dem Gebiet der Blechherstellung und -verarbeitung ein deutlicher Aufschwung ein. Immer mehr Haushaltungsgegenstände wurden aus Eisenblech hergestellt, die bald durch Rostschutzverfahren, hauptsächlich Verzinkung, haltbar gemacht werden konnten. Eine eigene Verzinkerei wurde von Schmidt & Melmer gebaut und 1890 in Betrieb genommen. Den Kindern der beiden Fabrikanten riefen ihre Spielgefährten, um sie zu ärgern, im Dialekt nach: „Schmedde-Melmer Companji, verzenkte Eimern rostern nie!“Die inzwischen aufblühende Maschinenbauindustrie entwickelte und baute Blechbearbeitungsmaschinen, die eine industrielle Fertigung verzinkter Gegenstände möglich machte. Allerdings war diese Modernisierung von der Automation, wie wir sie heute kennen, noch weit entfernt. Immerhin konnte durch sie die steigende Nachfrage nach Blechwaren Rechnung getragen werden.

Da im Siegerland damals ein bedeutender Anteil der deutschen Feinblechproduktion erzeugt wurde 3, wurde die Weiterverarbeitung der Bleche zu einer Domäne vieler kleiner und mittlerer Siegerländer Handwerks- und Industriebetriebe. Ein besonderer Bedarfszweig entstand durch die zunehmende Beheizung der Wohnhäuser mit Kohle bzw. Koks oder Briketts. Die oft noch glühende Asche konnte nicht anders als in Metallbehälter entsorgt werden. Verschiedene Arten solcher „Ascheneimer“ oder „Aschentonnen“ kamen auf den Markt. Die Fa. Schmidt & Melmer präsentierte in der „Illustrierten Preisliste“ von 1904 zahlreiche Modelle von Ascheeimern mit und ohne Deckel. Das ausgefeilteste Modell in dieser Preisliste war damals der „Blitzeimer“, ein Müllgefäß mit Schließvorrichtung: „Die Schliessvorrichtung verhindert, dass beim Umfallen dem Eimer etwas entfällt und Hunde nicht mehr darin herumstöbert können.“ 4

In dieser Zeit wuchs in den Kommunen das Bewusstsein für die zunehmend problematische Stadthygiene. Mit der Industrialisierung und dem Bevölkerungswachstum stieg in den Städten die Abfallmenge an, für die es bis ins beginnende 20. Jahrhundert kaum systematische Entsorgungskonzepte gab. Der Müll wurde in der Regel in offenen Behältern, Kartons, Tüten und anderem mehr auf die Straßen gestellt. Dort durchsuchten zunächst Hunde und Abfallsammler den Müll bevor er ungeregelt abgefahren wurde. Dies führte nicht nur optisch, sondern auch hygienisch zu oft unhaltbaren Zuständen. Durch die offene Müllabfuhr ohne jeglichen Staubschutz waren zudem die damit beauftragten Arbeiter gesundheitlich gefährdet.

In diesem Umfeld schlossen sich 1912 die Leiter städtischer Fuhrparks- und Straßenreinigungsbetriebe Deutschlands zum „Verband kommunaler Fuhrparksbetriebe“ zusammen. Dieser setzte sich die Modernisierung der Müllabfuhr zur Aufgabe. Zielführend dabei war, dass der Verband die Zusammenarbeit mit Industrie und Wissenschaft suchte.5

Verschiedene Unternehmen hatten bereits Müllgefäße entwickelt, die für die staubfreie Müllabfuhr geeignet waren. Eines der ersten Systeme wurde 1907 von der Fa. Bauer in Köln als „Colonia-System“ patentiert und auf den Markt gebracht. Ein weiteres System zur staubfreien Entleerung von Mülleimern aus normierten Mülleimern und dazugehörenden LKW-Aufbauten stammte von der Zürcher Firma Ochsner und gelangte in Deutschland erstmals 1909 in Fürth zum Einsatz.6

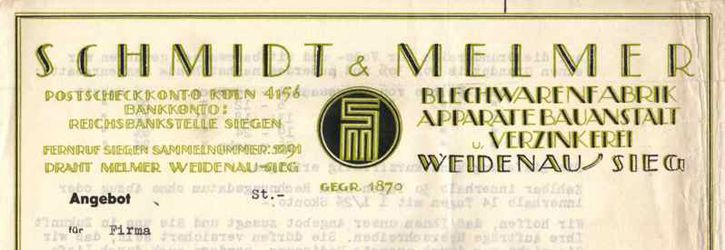

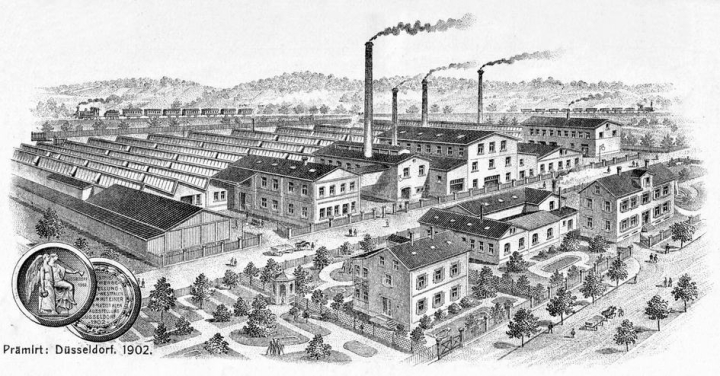

Schmidt & Melmer, idealisierte Zeichnung auf einer Rechnung vom 30.9.1905

Schmidt & Melmer hatte in den 1890er Jahren neben der Produktion von Haushaltsgegenständen einen Entwicklungs- und Produktionsschwerpunkt für Müllgefäße aufgebaut. Das Unternehmen entwickelte das „Es-Em-Ringsystem“, das 1925 unter dem Titel „Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von Müllgefäßen in Müllwagen“ und mit der Patentnummer 476859 patentiert wurde.7 Nach zahlreichen Einsprüchen von Konkurrenzfirmen 8 wurde die Erteilung des Patents erst am 8. Mai 1929 bekannt gegeben. Es setzte sich schnell als das System für staubfreie Müllabfuhr am Markt durch und wurde Marktführer: „[...] noch im selben Jahr [d. i. 1925] entschieden sich Essen, Harburg-Wilhelmsburg und Bocholt für dieses System, im folgenden Jahr Düsseldorf, Hamburg, Köln und 13 weitere Städte. In den ersten sechs Jahren führten insgesamt 109 in- und ausländische Städte Müllgefäße und Einschüttöffnungen der Weidenauer Firma ein; bis zum 1.1.1955 waren es bereits 490 Städte.“ 9 Die meisten Kommunen führten das neue System mit einem Mülltonnenkaufzwang ein. In der Anfangszeit gab eine Firmenbroschüre gegen den zu erwartenden Bürgerprotest den praktischen Rat: „Der Widerstand der Nörgler wird durch Polizeistrafen zu brechen sein.“ 10

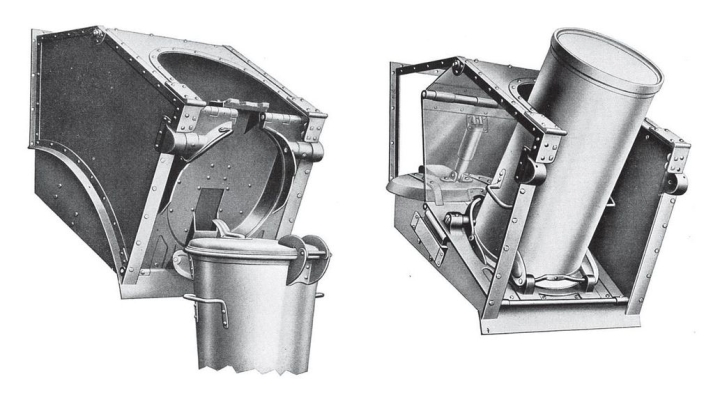

Abb. 4: Kopf der Patentschrift Nr. 476 850: Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von Müllgefdßen in Müllwagen. Das war das Kernpatent der Fa. Schmidt & Melmer

Der Weg zu diesem Erfolg war jedoch nicht einfach. Es galt, sich gegen Mitbewerber und andere Systeme zu behaupten:

„Um die Jahrhundertwende entstand in Deutschland das Wechseltonnensystem, bei dem Mülltonnen mit 110 Liter Fassungsvermögen, die den Abfall ganzer Hausgemeinschaften aufnehmen, jeweils gegen leere Tonnen ausgewechselt werden. Dieses System ist recht kostspielig, da die kompletten Mülltonnen zur maschinellen Leerung und Säuberung auf den Abladeplatz gefahren und dann wieder zu den Häusern zurückbefördert werden müssen. Als bedeutend wirtschaftlicher erwies sich das Umleersystem, bei dem entweder Mülltonnen mit 110 Liter Inhalt für sämtliche auf einem Grundstück wohnenden Mietparteien oder Mülleimer mit 35 Liter Fassungsvermögen für die einzelnen Haushaltungen sowie entsprechende Gefäße mit 50 Liter Inhalt für die gewerblichen Betriebe in Müllwagen entleert und dann auf ihren üblichen Platz zurückgestellt werden.

An der Entwicklung beider Systeme war die Firma Schmidt & Melmer maßgeblich beteiligt. So stellte sie seit dem Jahre 1895 für die Stadt Berlin viereckige Müllkästen des Systems ,Staubschutz‘ her, die in eine auf den Müllwagen aufgebaute Vorrichtung, die sogenannte Schüttung, entleert wurden; die Einschüttvorrichtung wurde von den Deckeln der Müllgefäße geöffnet und geschlossen. Gleichfalls mit viereckigen Gefäßen folgte im Jahre 1912 das ,Colonia‘-System, dessen Besonderheit ein gebogener, um eine Achse schwenkbarer Deckel, aber mit den gleichen Funktionen wie beim System ,Staubschutz‘ war. Diesen beiden alten Umleersystemen hafteten jedoch noch allerlei Mängel an, so daß immer wieder der Wunsch nach einer besseren Lösung des Müllabfuhrproblems laut wurde. Sie fand sich endgültig im Ringsystem ,SM‘ der Firma Schmidt & Melmer, dessen Konstruktion den Abschluß jahrzehntelanger Bemühungen und einen Markstein in der Entwicklung des Weidenauer Unternehmens bildete.“ 11

Moisi beschreibt die Funktionsweise des Es-Em-Ringsystems so:12

„Das Ringtonnensystem Es-Em, das die Firma im Jahr 1925 erstmals vorstellt und das ein halbes Jahrhundert lang in vielen deutschen Städten zum Einsatz kommen wird, setzt sich aus ,zwei Hauptbestandteilen‘ zusammen: ,die der Müllsammlung dienenden Müllgefäße und die an dem Müllwagen anzubringende, die staubfreie Entleerung der Müllgefäße sichernde sogenannte Schüttung‘. Diese Schüttung besteht aus ,drei zwischen Seitenwänden schwindenden Scharnierplatten‘ [...]. Während die Mülltonnen entleert werden, ,befindet sich die auf dem Gefäßdeckel angebrachte Deckelnase im Eingriff mit der Verschlußklappe‘. Der Patentschutz der Firma Schmidt und Melmer umfasste die Idee eines automatischen Mechanismus zum Öffnen und Schließen der Mülleimer, sobald diese zur Entleerung an die Vorrichtung am Müllwagen angekoppelt wurden. Der undurchlässige Schüttmechanismus sollte den Austritt von Staub ,praktisch völlig unterbinden‘ [...]. Die staubfreie Müllabfuhr manifestiert sich als die ,lückenlose‘, vollständige Verschließung von Mülltonnen während ihres Einsatzes bei der Entleerung und beim Transport.“

Der Kippvorgang durch mechanische Hilfe beschleunigte und erleichterte die Arbeit für den Müllwerker und steigerte den Rationalisierungseffekt.13 Der 1937 erfundene sogenannte „Luftkipper“ bewirkte eine weitere Entlastung der Müllarbeiter: Mittels pneumatischer beziehungsweise hydraulischer Elemente konnte der Kippvorgang nun durch eine Person und ohne weitere körperliche Belastung automatisch ausgeführt werden.14

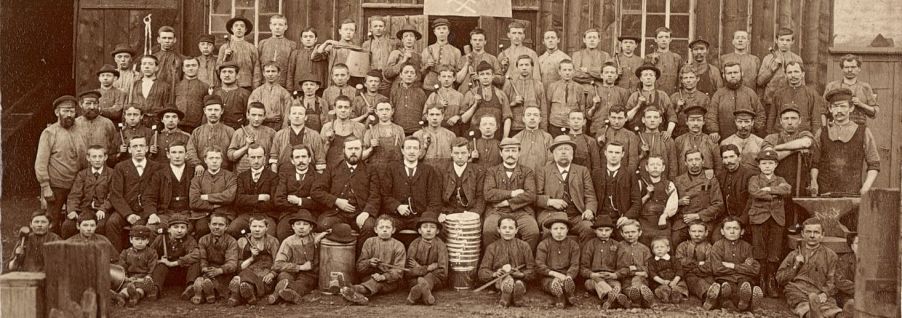

Das patentierte Es-Em-Ringsystem wurde zum Schlüssel für den Erfolg der Fa. Schmidt & Melmer bis in die 1950er Jahre, als das Patent ausgelaufen war. Die Zahl der Mitarbeiter wuchs schnell von 142 im Jahr 191215 auf 300 bis 400, die in den Krisenzeiten der späteren 1920er Jahre nicht wesentlich verringert werden musste. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges geriet Schmidt & Melmer in eine Krise, weil der Transport der Blechwaren von Schmidt & Melmer mit der Eisenbahn erschwert war: Kriegswichtige Güter hatten beim Bahntransport während des Krieges Vorrang. In dieser Zeit passte die Firma jedoch ihre Produktpalette an die aktuellen Marktbedürfnisse an, die von der Rüstungsproduktion geprägt war. Schmidt & Melmer stellte Tragebüchsen für die „Deutsche Volksgasmaske“ VM 37 her.

Während des Zweiten Weltkriegs beschäftigte Schmidt & Melmer zeitweise auch Zwangsarbeiter: 1944 waren 26 von 88 Beschäftigten Zwangsarbeitskräfte.16

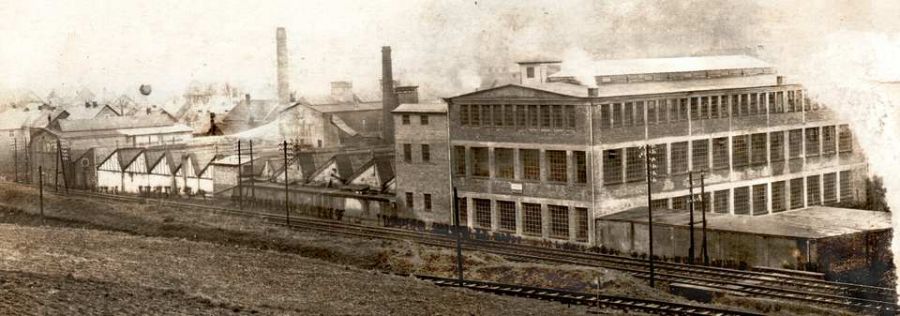

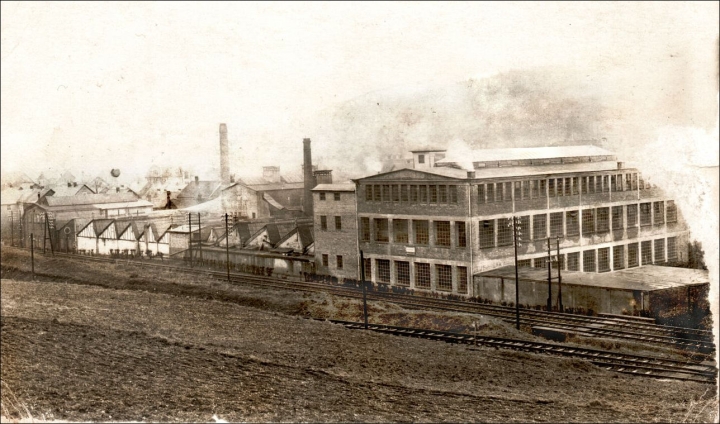

Schmidt & Melmer, Weidenau. Werksanlagen an der Bahnlinie Siegen – Kreuztal

Weiterlesen:

→ Die Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg) - Pioniere der staubfreien Müllabfuhr

Aufstieg der Fa. Schmidt & Melmer

→ Produktion von Müllgefäßen mit Es-Em-System in den 1950er Jahren

→ Die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung

→ Auf dem Höhepunkt

→ Niedergang und Ende der Fa. Schmidt & Melmer

Anmerkungen:

1 Wesentliche Informationen v. a. des ersten Kapitels stammen von meinem Onkel Dipl.-Ing. Joachim Schmidt, Essen, der als Student noch vor der Bombardierung im 2. Weltkrieg bei Schmidt & Melmer gearbeitet hatte.

2 Thomas Carl Schmidt war die ursprüngliche Schreibweise seines Namens, der später oft Karl Schmidt geschrieben wurde.

3 Vgl. Alfred Lück, Die eisenschaffende und -verarbeitende Industrie des Siegerlandes. In: Landkreis Siegen (Hg.): Siegerland zwischen gestern und morgen. Siegen 1965, S. 43-68, S. 59.

4 Wörtlich zitiert: Das ist etwas unglücklich ausgedrückt und wohl auch anders gemeint, aber so wörtlich übernommen aus: Schmidt & Melmer (Hg.), Illustrierte Preisliste über Winterartikel wie Kohleneimer, Kohlenfüller, Ascheeimer etc. Ausgabe 1904. Weidenau (1904), S. 20.

5 Vgl. Gustav Adolphs, Der städtische Fuhrpark und seine Betriebe in Köln am Rhein - Eine Artikelserie aus der Zeitschr. "Die Städtevereinigung" ; Überreicht durch Schmidt & Melmer, Auskunftstelle für Müllbeseitigung, Weidenau-Sieg 1929, S. 64.

6 Vgl. Gottfried Hösel, Unser Abfall aller Zeiten. Eine Kulturgeschichte der Städtereinigung. Hg. v. Verband Kommunaler Städtereinigungsbetriebe e. V München 1987, S. 175.

7 Schmidt & Melmer in Weidenau, Sieg, Vorrichtung zur staubfreien Entleerung von Müllgefäßen in Müllwagen. Patent angemeldet durch Schmidt & Melmer in Weidenau, Sieg am 03.01.1925. Veröffentlichungsnr: 476850.

8 Vgl. Stefan Mlodoch, Der Wohlstand forderte die Fahrzeugtechnik. In: ENTSORGA - MAGAZIN EntsorgungsWirtschaft 9, 2001, S. 58-68, hier: S. 62.

9 Sonja Windmüller, Die Kehrseite der Dinge. Müll, Abfall, Wegwerfen als kulturwissenschaftliches Problem. Münster 2004, S. 73-74.

10 Ulrike Rückert, Von der Müllgrube zur Kreislaufwirtschaft. Eine Geschichte der Abfallentsorgung (Wissen). Südwestrundfunk SWR 2, 30.06.2006, 8.30 Uhr.

11 Hans Otto Schwarz, Schmidt & Melmer und das Ringsystem „SM". Müllgefäße aus Weidenau in den deutschen Städten und Gemeinden - Die Erfindung der staubfreien Müllabfuhr im Siegerland, in: Aus dem Siegerland. Werkszeitung der Siegerländer Industrie 8.13 1958, S. 3-5. S. 3-4.

12 Laura Moisi, 'Jeder Mülltonne ihren Schrank.’ Einkapselungen und Infrastrukturen des Mülls. In: Christoph Neubert, Christina Bartz, Monique Miggelbrink und Timo Kaerlein (Hg.): Gehäuse: Mediale Einkapselungen: Marburg 2019, S. 197-216. Online verfügbar unter https://doi.org/10.25969/mediarep/3966. S. 201. Moisi zitiert aus: Fa. Schmidt & Melmer (Hg.), Zusammenfassende Darstellung des gesamten Aufgabenkreises der Hausmüllbeseitigung, Feudingen, 1940, S. 29 f. (Sign. Sammlung Erhard: A 729).

13 Vgl. SASE gGmbH (Hg.), Asche, Kehricht, Saubermänner. Stadtentwicklung, Stadthygiene und Städtereinigung in Deutschland bis 1945, Iserlohn 2010, S. 250.

14 Vgl. Beate Mechthild Schulz, Müll. Die Entwicklung der Städtereinigung und Abfallbeseitigung in Berlin zwischen 1700 und 1930. In: Form + Zweck, Fachzeitschrift für industrielle Formgestaltung 45, 1992, S. ...

15 Vgl. Gerhard Hufnagel, Interesse und Verantwortung. Die metallindustriellen Arbeitgeberverbände des Siegerlandes vom Kaiserreich bis zur Deutschen Diktatur. Siegen 2000, S. 120.

16 Vgl. Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Kreisvereinigung Siegerland-Wittgenstein: Regionales Personenlexikon zum Nationalsozialismus in den Altkreisen Siegen und Wittgenstein. Online einzusehen unter http:// akteureundtaeterimnsinsiegenundwittgenstein.blogsport.de/a-bis-z/gesamtverzeichnis/2/ (Stichwort ,Melmer‘).

Die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung

Einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg von Schmidt & Melmer leistete die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung 17, die die Firma 1911 gründete. Die Firmenleitung hatte als eine der ersten erkannt, dass die Gemeinden einer wissenschaftlich fundierten Beratung bedurften, wenn sie ihre Probleme bei der Müllbeseitigung lösen wollten. Diese Beratungsstelle nahm ihre Arbeit zunächst unter Leitung des früheren Leiters der Charlottenburg Müllverwertung, Civil-Ingenieur Karl M. Meyer auf und war direkt der Müllabteilung des Werks angegliedert.18 1913 übernahm die Firma selbst die Leitung der Auskunftsstelle. Ab 1923 leitete Dr. Ing. habil. Heinrich Erhard die von Schmidt & Melmer organisatorisch getrennte Beratungsstelle.19 Erhard leistete erfolgreiche Arbeit. Die Werkszeitung der Siegerländer Industrie schreibt 1958 über ihn:

„Er kommt aus dem Bauingenieurwesen und war zunächst Baurat im Kommunaldienst. Aus dieser Stellung trat er im Jahre 1924 in die Firma Schmidt & Melmer, Weidenau, ein, um als Spezialist auf dem Gebiet der Müllabfuhr die Stadtverwaltungen bei der Einrichtung einer staubfreien Müllabfuhr zu beraten.

Damals war das heute allgemein eingeführte System der Firma Schmidt & Melmer für die Einsammlung des Haushaltsmülls entwickelt worden und hatte die Hygiene in der Müllabfuhr in jeder Weise weitgehend verbessert. Zur Ausführung weiterer Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen auf diesem Gebiet übertrug die Firma Dr. Erhard die Leitung der von ihr eingerichteten Auskunftsstelle für Müllbeseitigung. Er wurde durch diese Tätigkeit sowie durch Vorträge und Veröffentlichungen ein im In- und Ausland anerkannter Fachmann auf diesem Sondergebiet. Auch ist es sein Verdienst, daß die Firma Schmidt & Melmer heute über eine einmalige Spezialbücherei verfügt, die interessierte Fachkreise über die Entwicklung und den Stand der Städtehygiene unterrichtet.

In den Jahren 1927 bis 1938 war Dr. Erhard als Privatdozent an den Technischen Hochschulen Berlin und Aachen tätig. In Anbetracht seiner besonderen Fachkenntnisse auf dem Gebiet der Städtehygiene wurde er 1950 Ehrenmitglied des Verbandes Kommunaler Fuhrparkbetriebe.“ 20

Der Wirkungskreis der Auskunftsstelle der Firma Schmidt & Melmer beschränkte sich bis 1945 „nicht auf deutsche Kommunalbehörden, sondern wurde in erheblichem Umfang auch vom Ausland, einschließlich Übersee, in Anspruch genommen. Die Arbeit dieser Beratungsstelle hat wesentlich dazu beigetragen, das Vertrauen in die fachliche und technische Leistungsfähigkeit deutscher Fachleute und Firmen und deren Einrichtungen und Geräte auf diesem Gebiete zu stärken“.21 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Auskunftsstelle vereinzelt, aber sicher auch nicht ohne Grund, eine fehlende Unabhängigkeit nachgesagt wurde.22 Aus heutiger Sicht kann man die Arbeit der Beratungsstelle wohl als sehr effiziente Lobbyarbeit für Schmidt & Melmer bezeichnen.

1969 wurde das Archiv der Auskunftsstelle von der damaligen „Zentralstelle für Abfallbeseitigung“ (ZFA) des Bundesgesundheitsamts aufgekauft und als „Sammlung Erhard“ weitergeführt. Bei der Gründung des Umweltbundesamtes 1974 ging der zu dieser Zeit noch bestehende Teil der Sammlung Erhard aus der ZFA in die Bibliothek des Amtes über. Diese Bestände sind heute in der Fachbibliothek des Bundesumweltamtes in Dessau einzusehen.23

Weiterlesen:

→ Die Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg) - Pioniere der staubfreien Müllabfuhr

→ Aufstieg der Fa. Schmidt & Melmer

→ Produktion von Müllgefäßen mit Es-Em-System in den 1950er Jahren

Die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung

→ Auf dem Höhepunkt

→ Niedergang und Ende der Fa. Schmidt & Melmer

Anmerkungen:

17 Im Folgenden Auskunftsstelle genannt.

18 Vgl Hösel, Abfall (wie Anm. 6), S. 169.

19 Vgl. Silke Zühlke / Claudia Zwarg, Sammlung Erhard. Historische Dokumentation zur Abfallbeseitigung. Hg. v. Umweltbundesamt. Dessau 2005, S. 6.

20 Hans Otto Schwarz, Dr. Heinrich Erhard 70 Jahre, in: Aus dem Siegerland. Werkszeitung der Siegerländer Industrie 8.7 1958, S. 7.

21 Hösel, Abfall (wie Anm. 6), S. 170.

22 Vgl. Windmüller, Kehrseite (wie Anm. 9), S. 56.

23 Vgl. Zühlke/Zwarg, Sammlung Erhad (wie Anm. 19), S. 9.

Produktion von Müllgefäßen mit Es-Em-System in den 1950er Jahren

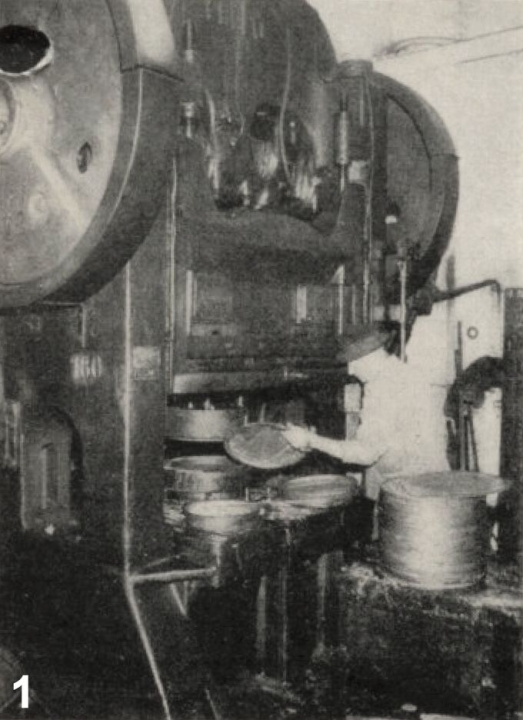

Der Werdegang der Müllgefäße beginnt in der Stanzerei und Presserei. Die Rümpfe, Böden und Deckel werden ausgestanzt und die Böden und Deckel außerdem gepreßt, während die Rümpfe beim Stanzen gleichzeitig gelocht werden. Hier werden gerade Ringeimerdeckel gepreßt:

Nachdem die ausgestanzten und gelochten Ringbleche gebogen und an den zusammenstoßenden Kanten metallisch blank geschlifen sind, wird die Längsnaht auf elektrischen Widerstandsschweißmaschinen geschweißt. In jeden Rumpf ist das Firmenzeichen und die Jahreszahl der Herstellung eingepreßt:

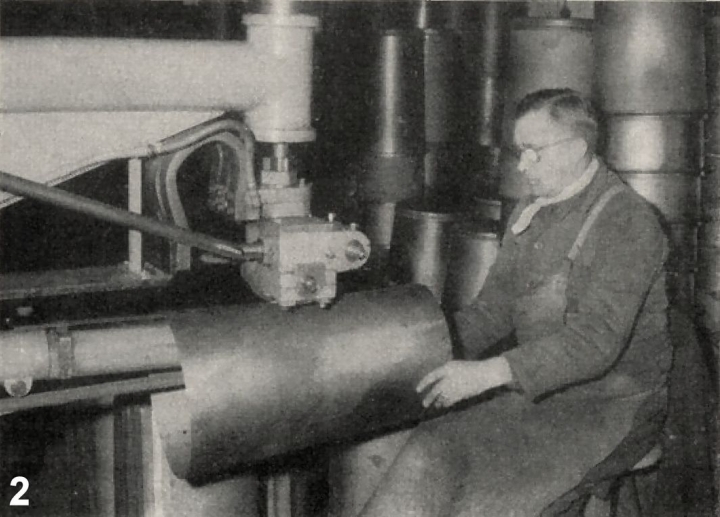

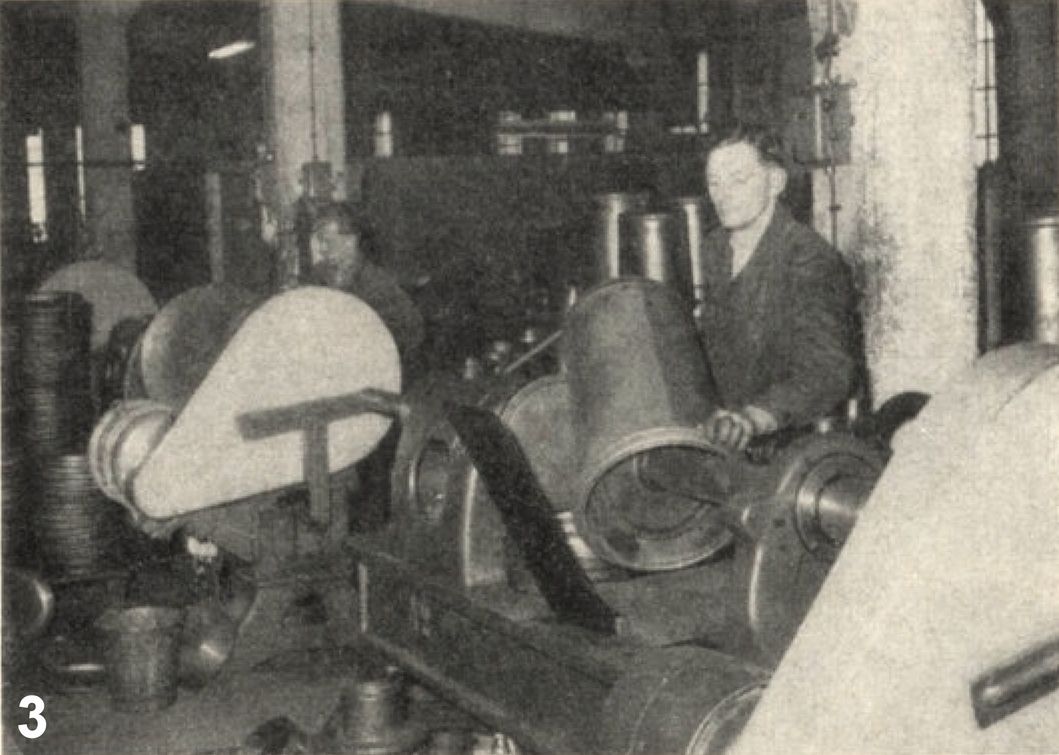

Auf den fertigen Rumpf wird der Mündungsring eingewalzt und nach dem Aufalzen des Bodens der Fußring aufgedrückt:

Der Rumpfteil des Scharniers, der Tragegrif und der Aufhängesteg für die Einschüttvorrichtung werden von Hand an den Müllgefäßrumpf angeschlagen:

Für die Müllgefäße ist die Verzinkerei die vorletzte Station in ihrem Herstellungsgang. Rumpf und Deckel werden dann noch mit verzinkten Scharnierbolzen zusammengesetzt:

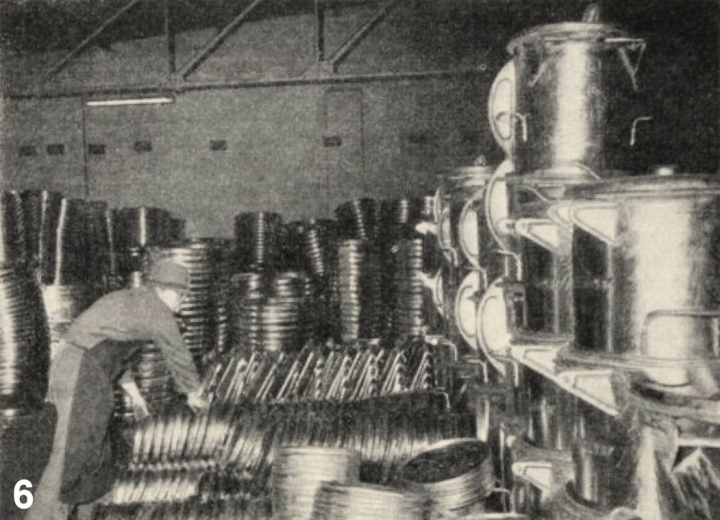

In der Versandabteilung warten große Mengen von verzinkten Mülltonnen und -eimern (rechts) und verzinkten Geschirren (Vorder- und Hintergrund) auf ihren Abtransport:

Weiterlesen:

→ Die Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg) - Pioniere der staubfreien Müllabfuhr

→ Aufstieg der Fa. Schmidt & Melmer

Produktion von Müllgefäßen mit Es-Em-System in den 1950er Jahren

→ Die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung

→ Auf dem Höhepunkt

→ Niedergang und Ende der Fa. Schmidt & Melmer

Anmerkung:

Die Abbildungen stammen aus:

Hans Otto Schwarz, Schmidt & Melmer und das Ringsystem „SM". Müllgefäße aus Weidenau in den deutschen Städten und Gemeinden - Die Erfndung der staubfreien Müllabfuhr im Siegerland.

In: Aus dem Siegerland. Werkszeitung der Siegerländer Industrie 8.13 1958, S. 3–5.

Auf dem Höhepunkt

Zu dem Erfolg von Schmidt & Melmer trug vor allem die frühe Spezialisierung auf die Entwicklung und Produktion von Müllgefäßen ebenso bei wie die Produktqualität, die die Kommunen und die Betreiber der kommunalen Müllbeseitigungsbetriebe überzeugten.

Schmidt & Melmers Mülleimer müssen die Kommunen aber auch durch ihre Solidität und Durchdachtheit überzeugt haben. Kölns Fuhrparkdirektor G. Adolphs begründet 1929 nach der Ausschreibung für Müllbehälter für die Stadt Köln den Zuschlag auf die Mülltonne von Schmidt & Melmer mit deren Qualität und Konstruktion: „Diese Mülltonnen besitzen einen kreisrunden Querschnitt. Sie unterscheiden sich von der bisherigen Form der Wechseltonne durch einen gut schließenden, mit Scharnier am Tonnenkopf befestigten Deckel. Im Innern sind die Mülltonnen vollkommen glatt, so daß das Müll unter allen Umständen herausrutscht. Die maschinelle Druck-Wasserreinigung wird durch die runde Form sehr erleichtert. Während bei den zusammengesetzten Profilen bei etwaigem Stoß nur derjenige Ring der Mülltonne beansprucht wird, der gerade den Stoß auffängt, wird bei dem aus einem Stück gebildeten Hohlprofil der Stoß vom ganzen Ringquerschnitt aufgenommen. Die Art der Ringbefestigung mit dem Tonnenrumpf ist einwandfrei. So wesentlich der obere Profilring an und für sich für das dauernde Funktionieren der staubfreien Entleerung ist, so ist der untere Rand der Mülltonne im Allgemeinen der stärksten Beanspruchung ausgesetzt und infolgedessen durch einen besonderen Profileisenfuß verstärkt. Dessen Dimensionen sind so gewählt, daß die Stoßübertragung auf den Rumpf ohne Nachteil erfolgen kann. Der Scharnierdeckel hat eine innere Verstärkung, die ein deformieren [!] des Deckels vermeiden soll, wenn der Müll überfüllter Gefäße in die Tonne hineingepresst wird, ohne daß der Deckel durch die Verstärkung an Elastizität verliert. Durch den auf dem Deckel der Tonne angebrachten Trudelknopf ist die Möglichkeit geben, die Tonne durch einen Mann herausrollen zu lassen. Außerdem gewährleistet beim Wechseltonnensystem der Trudelknopf in Verbindung mit dem Festhaltebügel des Plateauwagens einen festen Stand der Tonnen auf dem Fahrzeug selbst. Ausschlaggebend war weiter die außerordentlich gut konstruierte staubverhindernde Kipphaube mit passender Einschüttöffnung, die noch durch eine maschinelle Kippvorrichtung ergänzt war. [...] So kann man wohl unangefochten behaupten, daß mit diesem Tonnensystem ein allen Ansprüchen gerecht werdendes Sammelgefäß konstruiert worden ist.“ 24

Die Voraussetzung für die Einführung einheitlicher Müllgefäße war erst gegeben, als gesetzliche Grundlagen für die Überführung der Müllabfuhr in öffentliche, d.h. gemeindliche Betriebe geschaffen worden waren. Die Mülleimer bzw. Hofstandgefäße (Mülltonnen) der Fa. Schmidt & Melmer, die eine Staubentwicklung bei ihrer Entleerung in speziell angepasste Einfüllöffnungen in den bald motorisierten Müllabfuhrwagen ausschlossen, hatten sich durchgesetzt und allenthalben bewährt. Der Patentschutz umfasste die Idee, die Mülleimer automatisch zu öffnen und zu schließen, nachdem sie mittels einer sinnvollen und nur zum ES-EM-System passenden Vorrichtung mechanisch - später hydraulisch - an die Abschlussklappe der Einschüttvorrichtung am Müllwagen angekoppelt und entleert worden waren.

Schmidt & Meimers Ringsystem war so ausgefeilt und marktbeherrschend, dass das Deutsche Institut für Normung dieses System 1959 als Grundlage für die DIN 6628 „Mülleimer für staubarme Leerung, 35 l und 50 l“ und die DIN 6629 „Mülltonnen für staubarme Leerung, 110 l“ nahm und so die in Deutschland eingesetzten Müllgefäße normierte und vereinheitlichte.25 Beide Normen sind inzwischen von Nachfolgenormen abgelöst.

Ende der 1950er Jahre hatte Schmidt & Melmer im Stammwerk Weidenau den Behälterbau intensiviert. Ein neuer leitender Angestellter war eingestellt worden, der hierfür eine neue Abteilung aufbauen sollte.26 Das stieß in den engen alten Gebäuden jedoch schnell an seine Grenzen, so dass 1962/63 in Kredenbach bei Kreuztal ein Zweigwerk errichtet wurde, das erfolgreich im Behälter- und Apparatebau für die Getränkeindustrie und Chemiekonzerne tätig war. Die Werkszeitung der Siegerländer Industrie berichtete 1963 über dieses Werk:

„Auf einem 24 800 Quadratmeter großen Gelände im Ferndorftal hat die Weidenauer Firma Schmidt & Melmer am Ortsrand von Kredenbach in Richtung Dahlbruch ein neues Werk errichtet. Der helle Klinkerbau, der insgesamt eine Fläche von 2 000 Quadratmeter bedeckt, ist 61 Meter lang und gliedert sich in ein 17 Meter breites Mittelschiff und zwei je 8 Meter breite Seitenschiffe. An das Mittelschiff schließt sich rückwärtig im Freien eine 15 Meter lange Kranbahn an. Etwas abgesetzt steht auf einer Fläche von 70 Quadratmetern ein Transformatorenhaus, das in der gleichen freundlichen Klinkerbauweise errichtet ist wie die Werkshalle. Der Entwurf der Gebäude stammt von dem Weidenauer Architekten Karl Sting. [...]

In dem neuen Zweigwerk in Kredenbach widmet sich die Firma einer weiteren Fertigung. Hier werden Behälter bis zu einem Durchmesser von 3000 Millimeter und einem Stückgewicht bis zu 7,5 Tonnen hergestellt. Als Material werden sowohl allgemeine Baustähle und Kesselbleche als auch rost- und säurebeständige Stähle bis zu einer Blechstärke von 20 Millimeter verarbeitet. Dabei handelt es sich nicht um Serienfertigung, sondern um den Bau von Behältern und ganzen Anlagen nach Kundenzeichnungen. Gegenwärtig werden hauptsächlich Aufträge von Firmen ausgeführt, die sich mit der Wasseraufbereitung beschäftigen. Der Arbeitsablauf ist in dem Kredenbacher Werk sehr zweckmäßig eingerichtet. Hinter der Halle wird das ankommende Material abgeladen und gelagert und dann durch die Halle hindurch nach vorne gearbeitet, wo die fertigen Behälter aufgeladen und abtransportiert werden. Das Werk ist mit allen erforderlichen Blechbearbeitungsmaschinen, einer großen elektrischen UP-Schweißanlage, sonstigen elektrischen und autogenen Schweißgeräten sowie einem Prüfstand mit Abdrückanlage gut ausgerüstet. Daß die gesamte Einrichtung dem neuesten Stand der Technik entspricht, versteht sich von selbst. Ebenso ist die Werkshalle selbst nach modernsten Gesichtspunkten erbaut.

Neben dem Mittelschiff dient auch das linke Seitenschiff der Produktion. Hier sind Arbeitsplätze zur Herstellung kleinerer Behälter mit Luftabsaugung an den einzelnen Schweißstellen eingerichtet. In abgetrennten Räumen sind das Lacklager und die Lak- kiererei untergebracht, die gemäß den gewerbepolizeilichen Vorschriften mit einer Be- und Entlüftungsanlage versehen ist. Das rechte Seitenschiff enthält das Betriebsbüro, ein

Besprechungszimmer und eine Meisterstube, anschließend eine Anzahl Räume für die Belegschaft, nämlich einen Umkleideraum, einen Waschraum mit mehreren Duschen sowie einen Aufenthalts- und Speiseraum. Auf der rechten Seite der Halle liegen auch die Abteilung Schlosserei und Dreherei und als letzter Raum das Magazin.

Die Firma Schmidt & Melmer beschäftigt in ihrem neuen Kredenbacher Betrieb rund 20 Mitarbeiter, während die Belegschaft in Weidenau rund 200 Mann zählt. Es ist beabsichtigt, das neue Werk noch weiter auszubauen und vielleicht auch die Weidenauer Fertigung ganz oder teilweise nach Kredenbach zu verlegen. Das ist jedoch eine Frage der Zukunft, über die die weitere Entwicklung des Unternehmens entscheiden wird.“ 27

Dieses Werk besteht noch heute mit anderen Eigentümern als „VAKO Vakuumbehälter- und Apparatebau GmbH & Co. KG“ fort.28

Weiterlesen:

→ Die Blechwarenfabrik Schmidt & Melmer, Weidenau (Sieg) - Pioniere der staubfreien Müllabfuhr

→ Aufstieg der Fa. Schmidt & Melmer

→ Produktion von Müllgefäßen mit Es-Em-System in den 1950er Jahren

→ Die Auskunftsstelle für Müllbeseitigung

Auf dem Höhepunkt

→ Niedergang und Ende der Fa. Schmidt & Melmer

Anmerkungen:

24 Adolphs, Fuhrpark (wie Anm. 6), S. 70 f.

25 Vgl. Windmüller, Kehrseite (wie Anm. 9), S. 74.

26 Nach G. Althaus, Hilchenbach telefonisch, 3. Mai 2020.

27 Hans Otto Schwarz, Neues Werk in Kredenbach begann mit Behälterbau. In: Aus dem Siegerland. Werkszeitung

der Siegerländer Industrie 13.9, 1963, S. 7.

28 S. nächste Seite: Niedergang und Ende der Fa. Schmidt & Melmer